In un’epoca definita da profondi cambiamenti culturali e dall’ascesa dell’Intelligenza Artificiale il mondo del lavoro sta riscrivendo le proprie regole: non è più sufficiente il titolo di studio, ma sono le competenze trasversali il vero passaporto per il successo. Come devono adattarsi università e giovani a questo scenario? E soprattutto, in un’era di gratificazione digitale istantanea, come si può allenare il pensiero critico necessario per il futuro?

Lo abbiamo chiesto direttamente a chi forma i professionisti del domani: il Professor Nicolò Cappelletti, docente universitario ed esperto di comunicazione, che in questa intervista ci guida attraverso la complessa transizione verso lo “specialista ibrido”.

In un mercato del lavoro sempre più esigente dove ciò che viene premiato è il portafoglio di competenze trasversali più che il titolo lavorativo, come dovrebbero adattarsi le università? Dobbiamo smettere di formare ingegneri o comunicatori e iniziare a formare problem solver?

“L’epoca che stiamo vivendo non è semplicemente una transizione tecnologica; è una profonda mutazione culturale e antropologica. Nel 2019 scrissi un libro intitolato “Digital Caos”, proprio per riflettere su questi temi che oggi sono diventati realtà: se tutto è sempre nuovo, qual è il vero valore della novità? Quale percorso di adattamento sarà richiesto alle persone di fronte a tecnologie sempre più pervasive?” – introduce il prof. Cappelletti. Il docente sottolinea come l’ambiente digitale in cui viviamo sia sempre più caratterizzato da ondate di innovazione che modificano rapidamente l’esperienza umana, le relazioni e la società stessa e e precisa che il mondo digitale va visto come un “vero e proprio ecosistema“, non un semplice insieme di strumenti.

La chiave, secondo il docente, non risiede nella falsa dicotomia tra conoscenza specialistica e problem solving. “L’obiettivo non è abbandonare la conoscenza specialistica, ma arricchirla e integrarla,” afferma, “oggi, il valore risiede sempre più nel saper fare e nel saper integrare le conoscenze per risolvere problemi reali”.

Continua: “Il futuro appartiene allo “specialista ibrido”, un professionista con un profilo a “T”: una solida competenza verticale in un dominio specifico (l’asta della T), innestata su un’ampia capacità orizzontale di connessione, comunicazione e comprensione contestuale. Ecco che l’adattamento delle università e dei percorsi di studio deve riflettere su una radicale riconfigurazione pedagogica, passando da un modello formativo basato sulla trasmissione di nozioni a un modello focalizzato sullo sviluppo di capacità. Il problem solving, in tale prospettiva, non dovrà essere considerato una materia a sé stante, ma la meta-disciplina che fa da cornice all’intero percorso formativo”.

L’approccio suggerito dal docente si articola su tre fasi fondamentali:

1. Problem Based Learning: Affrontare “sfide complesse e autentiche” che spingano lo studente a cercare, integrare e applicare attivamente la conoscenza. 2. Interdisciplinarietà: Progettare moduli che richiedano la collaborazione tra studenti di facoltà diverse, rispecchiando la realtà lavorativa e allenando alla gestione della complessità.

3. Integrazione delle Competenze Trasversali: Non più relegate a seminari, ma integrate in ogni attività, in linea con il quadro europeo delle competenze chiave.

In questo nuovo paradigma, conclude il docente, anche il ruolo del professore cambia radicalmente: da “saggio nella piazza” a “guida al fianco”, trasformandosi in mentore e facilitatore. Il suo compito principale diventa insegnare come pensare, non cosa pensare.

“Siamo cresciuti con il paradosso della velocità: l’innovazione è rapidissima e l’upskilling digitale un requisito fondamentale. Come possiamo, noi giovani prossimi a entrare nel mondo del lavoro, allenare la pazienza e il pensiero critico che i nostri feed digitali tendono a erodere?”

“In tale contesto è bene ricordare che l’erosione della pazienza e del pensiero critico nei giovani non è un fallimento individuale, ma una conseguenza sistemica dell’architettura della cosiddetta “economia dell’attenzione”. Le piattaforme digitali sono progettate per massimizzare il tempo di permanenza e l’interazione, creando un ciclo di gratificazione istantanea che abitua il cervello a cercare stimoli rapidi e superficiali”.

Ribadendo il concetto del “paradosso della velocità”, dove l’innovazione richiede costante aggiornamento, ma gli strumenti per raggiungerlo minano le capacità cognitive essenziali, il professore propone un allenamento cognitivo intenzionale che la utilizzi con consapevolezza.

Per contrastare questo effetto sistemico, il docente suggerisce quattro strategie pratiche che possono essere adottate dai giovani:

1. Il Monotasking: Si tratta di dedicare “finestre di tempo ininterrotte a una singola attività per allenare la concentrazione profonda,” superando l’abitudine al multitasking superficiale.

2. Consumo Attivo dei Media: Trasformare lo scorrimento passivo (scrolling) in una vera e propria analisi critica, ponendo domande su “fonti, scopi e prove dei contenuti.”

3. Alfabetizzazione Emotiva: Imparare a riconoscere in che modo i contenuti sono creati per suscitare reazioni immediate, inserendo una “pausa di riflessione tra stimolo e risposta” per evitare reazioni impulsive.

4. Uso Riflessivo della Tecnologia: Utilizzare gli strumenti digitali non solo per ricevere risposte immediate, ma per “sfidare le proprie convinzioni e verificare le informazioni.”

“L’esplosione dell’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo il lavoro, offrendo grandi opportunità ma sollevando anche nuove paure. Quali sono le nuove figure professionali emergenti che avranno il compito di proteggere l’elemento umano nel mondo del lavoro dominato dagli algoritmi e come le aziende si adatteranno a questo?”

“È una bellissima domanda, che tuttavia temo non possa trovare risposta concreta, o almeno non per come la vedo io. Mi spiego meglio: ritengo che tutti dovremmo avere, a diversi livelli, la responsabilità di proteggere ciò che ci rende unici e quindi umani, sia da una prospettiva individuale che da quella organizzativa”.

Secondo il professore, è fondamentale superare la visione dell’“uomo contro macchina” per abbracciare un paradigma più costruttivo: quello dell'”uomo con la macchina”. Questo concetto, che richiama il modello del “centauro” di Kasparov negli scacchi, si inserisce nell’idea dell’IA come amplificatore delle capacità umane.

Quanto alle figure professionali emergenti, l’esperto riconosce la nascita di ruoli inediti, citando ad esempio l’AI Interaction Designer o il Conversation Designer. Tuttavia, mette in guardia sulla difficoltà di delineare con precisione il futuro: “Credo che non vi sia oggi la certezza rispetto a future figure professionali ben delineate, proprio per l’alta mutevolezza che l’AI, in particolare la GenAI, sta generando nelle nostre organizzazioni.”

“Se oggi si trovasse, non come professore, ma come studente all’inizio della sua carriera, con la piena consapevolezza delle sfide e delle opportunità dell’era digitale: su cosa investirebbe personalmente (tempo, studio, sviluppo di abilità) per assicurarsi di diventare un professionista non solo al passo, ma di successo nel mondo del lavoro di domani?”

“Considerando il mio ruolo, mi trovo spesso a riflettere su queste tematiche. Da un lato, trovo affascinante immaginare di avere vent’anni oggi e di poter vivere appieno questa fase di profondo cambiamento formativo. Dall’altro, riconosco la maggiore complessità che devono affrontare le nuove generazioni rispetto a chi si è formato vent’anni fa”.

Il primo e più importante investimento è l’AI Literacy, definita come una competenza multidimensionale che permette di comprendere, utilizzare e valutare criticamente gli algoritmi. Facendo riferimento a quadri come l’Universal AI Literacy Framework, il docente scompone questa competenza in quattro dimensioni chiave: conoscenza tecnica, consapevolezza etica, pensiero critico e uso pratico.

In secondo luogo, non è sufficiente saper usare l’IA, ma bisogna sviluppare meta-competenze specifiche per trasformare la collaborazione uomo-macchina in un vantaggio strategico. Queste competenze includono:

● Alfabetizzazione all’IA Collaborativa: l’abilità di dialogare con la macchina, non impartendo ordini, ma dirigendo e affinando i suoi risultati tramite co-creazione.

● Metacognizione e Validazione Critica: la capacità di non accettare mai passivamente l’output di un algoritmo, valutandolo con rigore. Questo approccio riflessivo è il più efficace antidoto contro il rischio di de-skilling (la perdita di competenze per un uso acritico della tecnologia).

● Curatela e Sintesi: l’IA produce informazioni grezze; il valore aggiunto umano sta nel saperle filtrare, combinare e arricchire con la propria esperienza e visione unica.

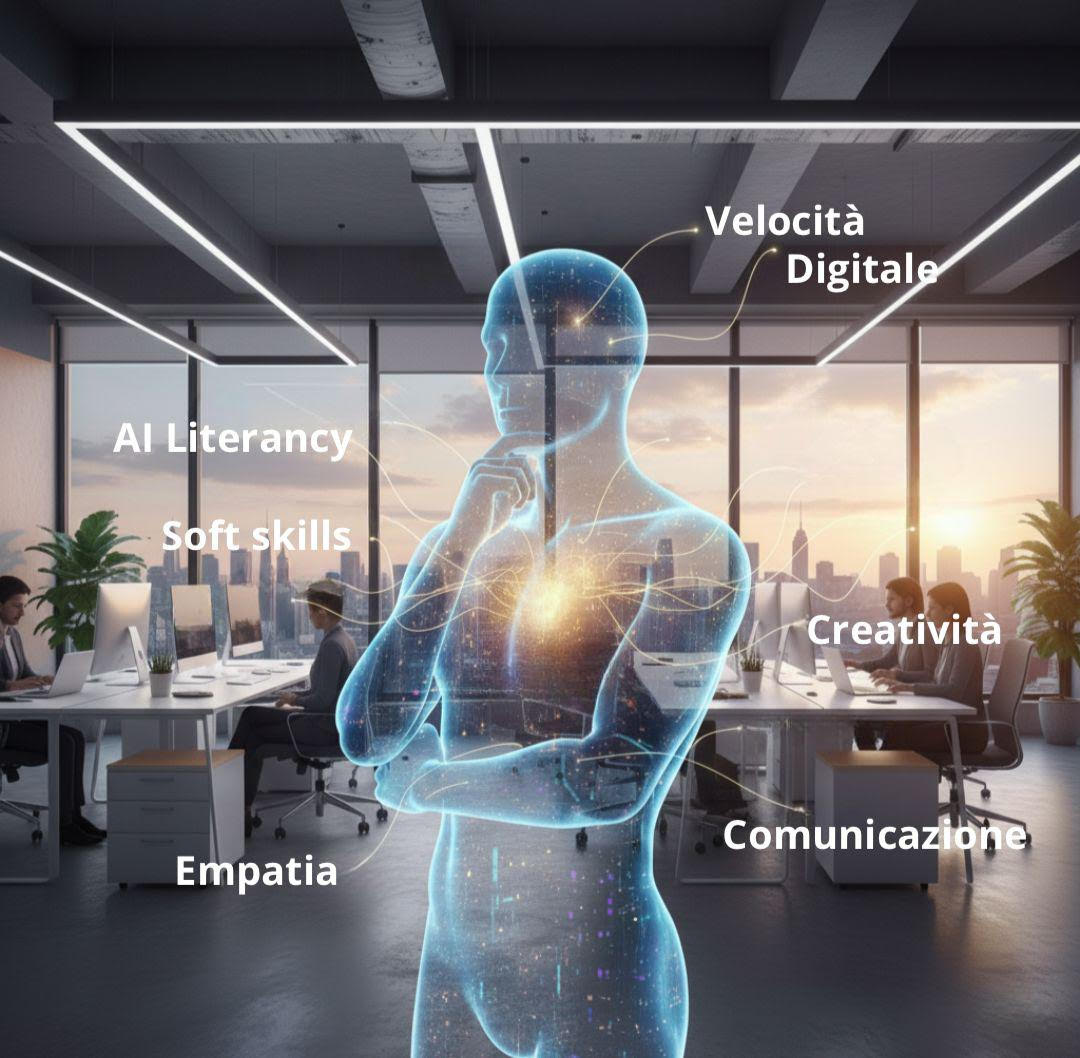

Infine, l’avanzata dell’IA crea un paradosso cruciale: “Più le macchine diventano competenti nei compiti tecnici e analitici, più le nostre qualità unicamente umane diventano preziose.” Competenze come l’empatia, la comunicazione, la creatività e l’intelligenza emotiva non sono un’alternativa alle competenze tecniche, ma “il vero fulcro del valore professionale”. Queste soft skill permettono di costruire fiducia, navigare le dinamiche sociali complesse e porre le domande giuste—azioni che l’IA non può replicare.

In un team ibrido, conclude il docente, queste abilità rappresentano la “metà umana del Centauro e diventano il nostro principale fattore di differenziazione sul lavoro.”