Dal Report KPMG del 2024 il quadro è chiaro: il 90% delle aziende dell’indice S&P 500 (le 500 maggiori società statunitensi quotate in borsa) pubblica report ESG. Allo stesso modo, il 90% delle prime 100 aziende in 58 paesi fa lo stesso.

Tra i “big player” globali la rendicontazione ESG è ormai consolidata. Molto meno scontato è invece il futuro di tutte quelle realtà che, pur riconoscendone l’importanza, si trovano oggi concretamente in difficoltà nel misurare e comunicare il proprio impatto secondo questi criteri.

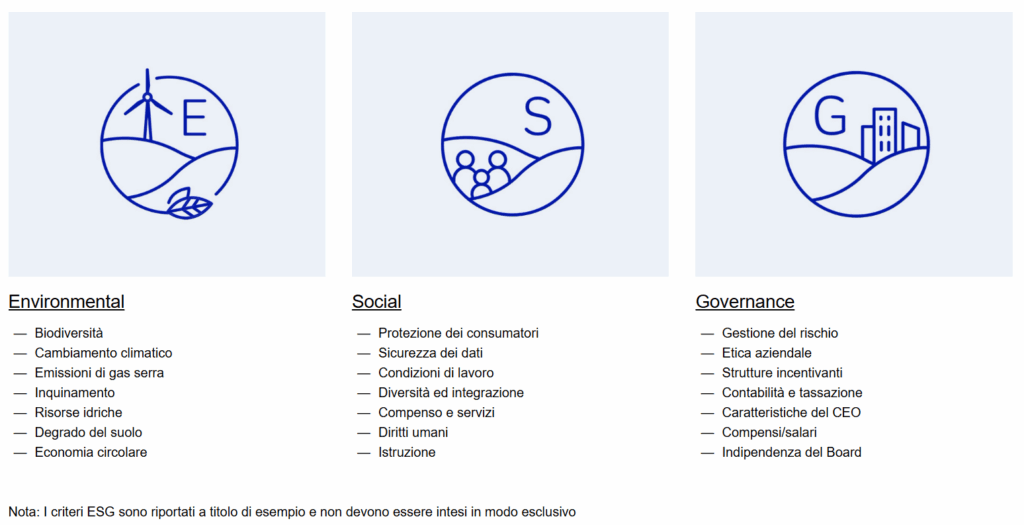

L’acronimo ESG (Environmental, Social, Governance) indica infatti un insieme di parametri che, a differenza dei tradizionali indicatori finanziari, valutano le performance di un’organizzazione da una prospettiva diversa: quella ambientale, sociale e di governance. In altre parole, i criteri ESG spostano l’attenzione da quanto un’azienda guadagna a come opera nel contesto che la circonda.

Sono strumenti che permettono a investitori, consumatori e stakeholder di comprendere meglio l’impatto complessivo di un’impresa e di orientare le proprie scelte in modo più consapevole e coerente con i propri valori.

Il pilastro “Social”

Citando il blog della PACE University: “The social pillar of ESG is broad and difficult to measure, leading to a myriad of social standards and interpretations which has caused some confusion among businesses”. Ció significa che è proprio il pilastro sociale dei criteri ESG ad essere ampio e difficile da misurare, creando confusione e mancanza di una direttiva chiara.

Nell’acronimo ESG, infatti, la sfera Social include aspetti come la salute, i diritti e le condizioni di lavoro lungo la filiera, la diversità e l’inclusione, il rispetto dei diritti umani (ad esempio contrasto al lavoro minorile o forzato), la gestione del capitale umano (formazione, coinvolgimento e benessere dei dipendenti), il rapporto con le comunità locali, le iniziative filantropiche, la tutela del patrimonio culturale e le pratiche di social procurement.

In sostanza, il “come” e il “perché” un’azienda si relaziona con dipendenti, clienti, fornitori, comunità e tutto ciò che si concretizza come individuo.

La problematica principale risiede nella misurazione e standardizzazione delle prestazioni sociali, un compito particolarmente complesso. I fattori “S”, infatti, sono spesso qualitativi, contestuali e di lungo periodo: ciò che costituisce un trattamento equo dei lavoratori può variare da un paese all’altro, e gli impatti sociali tendono a manifestarsi in forme meno tangibili rispetto, ad esempio, alle emissioni di CO₂. Non esiste, infatti, una definizione univoca e condivisa di impatto sociale a livello globale. In pratica, “tutto ciò che riguarda le persone” può rientrare nel Social, un ambito potenzialmente infinito con elevato grado di soggettività.

Questo porta le aziende e i regolatori a utilizzare parametri e approcci differenti, generando un mosaico di linee guida e obblighi regionali spesso poco allineati tra loro.

Le metriche per misurare l’impatto sociale:

Ma come si misura, concretamente, la performance sociale di un’azienda?

Negli ultimi anni sono emerse numerose metriche e KPI (Key Performance Indicators) per quantificare diversi aspetti dell’impatto sociale.

Sul fronte interno, l’attenzione si concentra sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dell’ambiente aziendale. Si considerano livelli retributivi, pay gap, tasso di turnover, orari, politiche di welfare e formazione del personale con l’obiettivo di valutare la qualità del lavoro e la capacità dell’impresa di attrarre e trattenere talenti.

Sul piano esterno la valutazione riguarda le relazioni dell’azienda con il proprio ecosistema. Si analizza la responsabilità nella filiera, cioè il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro da parte dei fornitori. Si osserva poi la relazione con clienti e consumatori, considerando sicurezza, privacy, gestione dei reclami e fiducia nel marchio. Infine, si valuta l’impatto sulle comunità e sui territori attraverso investimenti sociali, ore di volontariato aziendale e ricadute economiche locali.

Un grande ostacolo nella valutazione ESG, in particolare nel pilastro sociale, resta però l’assenza di una standardizzazione globale. A differenza dei bilanci finanziari, dove principi contabili internazionali garantiscono coerenza e comparabilità, nel reporting ESG convivono ancora framework diversi, normative frammentate e approcci eterogenei. Questo comporta incoerenza dei dati, difficoltà di confronto e, in alcuni casi, il rischio di pratiche di social washing.

La mancanza di standard e le sue conseguenze

In assenza di uno schema unico, i dati ESG diventano difficili da confrontare, perché ogni azienda adotta metriche proprie e decide in autonomia cosa includere e cosa escludere. C’è chi calcola il tasso di infortuni considerando anche i fornitori e chi lo limita ai soli dipendenti. C’è chi misura la diversità solo in base al genere e chi estende la valutazione a etnia, età o disabilità. Questa varietà di approcci rende quasi impossibile un confronto reale tra le performance, creando confusione tra analisti, investitori e perfino tra le stesse imprese.

L’assenza di indicatori obbligatori apre anche la porta a un certo grado di arbitrarietà. Molte aziende finiscono per comunicare solo ciò che le mette in buona luce, enfatizzando i risultati positivi e omettendo quelli meno favorevoli. Come osserva il Thomson Reuters Institute, la flessibilità nei criteri di reporting consente di “presentare la performance ESG in modo selettivo”, alimentando la sfiducia di chi legge i dati e rendendo più difficile distinguere tra trasparenza autentica e pura strategia di immagine.

A questo si aggiunge un problema pratico legato alla complessità normativa. Le multinazionali devono orientarsi tra diversi sistemi di riferimento, dal GRI al SASB, dalla CSRD europea alla legge francese Devoir de vigilance. Molte finiscono per produrre report multipli per soddisfare richieste di investitori, governi e agenzie di rating, con un carico amministrativo crescente, il rischio di incoerenze e quella che molti manager definiscono reporting fatigue.

Infine, la frammentazione dei criteri alimenta l’incertezza e riduce la capacità di rendicontazione reale. Senza parametri chiari diventa difficile capire cosa monitorare, con quale frequenza e soprattutto con quali obiettivi. In mancanza di un linguaggio comune, le aziende meno virtuose possono facilmente nascondersi dietro un mare di numeri non omogenei, evitando così ogni vera responsabilità rispetto ai propri impatti sociali.

AI e Big Data: le nuove frontiere del “Social”

Nel tentativo di rendere più concreta la misurazione dell’impatto sociale, la tecnologia sta aprendo scenari del tutto nuovi. L’uso combinato di Intelligenza Artificiale e big data consente oggi di raccogliere e analizzare informazioni in tempo reale, trasformando il monitoraggio dell’impatto sociale da un esercizio annuale a un processo continuo e dinamico.

Algoritmi sempre più sofisticati scandagliano ogni giorno enormi volumi di dati: articoli di stampa, post sui social, report di ONG, recensioni dei dipendenti. Lo fanno per individuare “segnali deboli” di possibili criticità, come casi di discriminazione, violazioni dei diritti umani o incidenti lungo la filiera. Questi sistemi di early warning permettono alle aziende di intervenire prima che un problema si trasformi in una crisi reputazionale.

L’AI permette anche di estrarre valore da dati non strutturati, come testimonianze, verbali di audit o immagini, traducendo informazioni qualitative in insight concreti. Allo stesso tempo migliora la qualità dei dati interni, incrociando informazioni provenienti da risorse umane, fornitori e compliance per individuare incoerenze o irregolarità, ad esempio tassi di infortunio anomali o gap informativi. In questo modo si rafforza l’affidabilità complessiva dei report ESG.

Un altro campo in rapida evoluzione è quello degli alert automatizzati, che segnalano ai manager scostamenti significativi rispetto agli anni precedenti o nuove segnalazioni legate a fornitori a rischio. Grazie a queste tecnologie le imprese possono passare da una gestione reattiva dell’impatto sociale a un approccio realmente proattivo e predittivo.

Infine, i big data permettono un benchmarking intelligente: confrontando migliaia di aziende, l’AI permette di capire dove un’impresa si colloca rispetto ai propri pari e dove concentrare gli sforzi di miglioramento.

Certo, restano naturalmente aperte sfide importanti, come la qualità dei dati, il rischio di bias algoritmici e le questioni legate alla privacy. Ma il potenziale è enorme: AI e big data stanno diventando strumenti decisivi per dare credibilità, tempestività e trasparenza alla misurazione dell’impatto sociale, trasformando ciò che finora appariva come un terreno sfuggente in un ambito finalmente osservabile e, almeno in parte, quantificabile.