Quando l’occhio umano incontra quello artificiale

Quando si parla di innovazione tecnologica, immaginiamo qualcosa di stravolgente. La vera rivoluzione, tuttavia, prende il via dal basso, grazie a semplici azioni che trasformano abitudini e quotidianità.

Nuove promesse avveniristiche emergono ogni giorno nel campo della salute umana, prima tra tutte l’Intelligenza Artificiale, il più innovativo degli strumenti attualmente a disposizione: viene spontaneo chiedersi dove tutto questo possa portare.

Abbiamo provato a capirlo nel modo più concreto possibile: osservando dove agisce senza fare rumore; perché il cambiamento apportato dall’Intelligenza Artificiale non è annunciato da robot e scenari utopici, si manifesta bensì nel connubio spontaneo con la pratica e la vita reale.

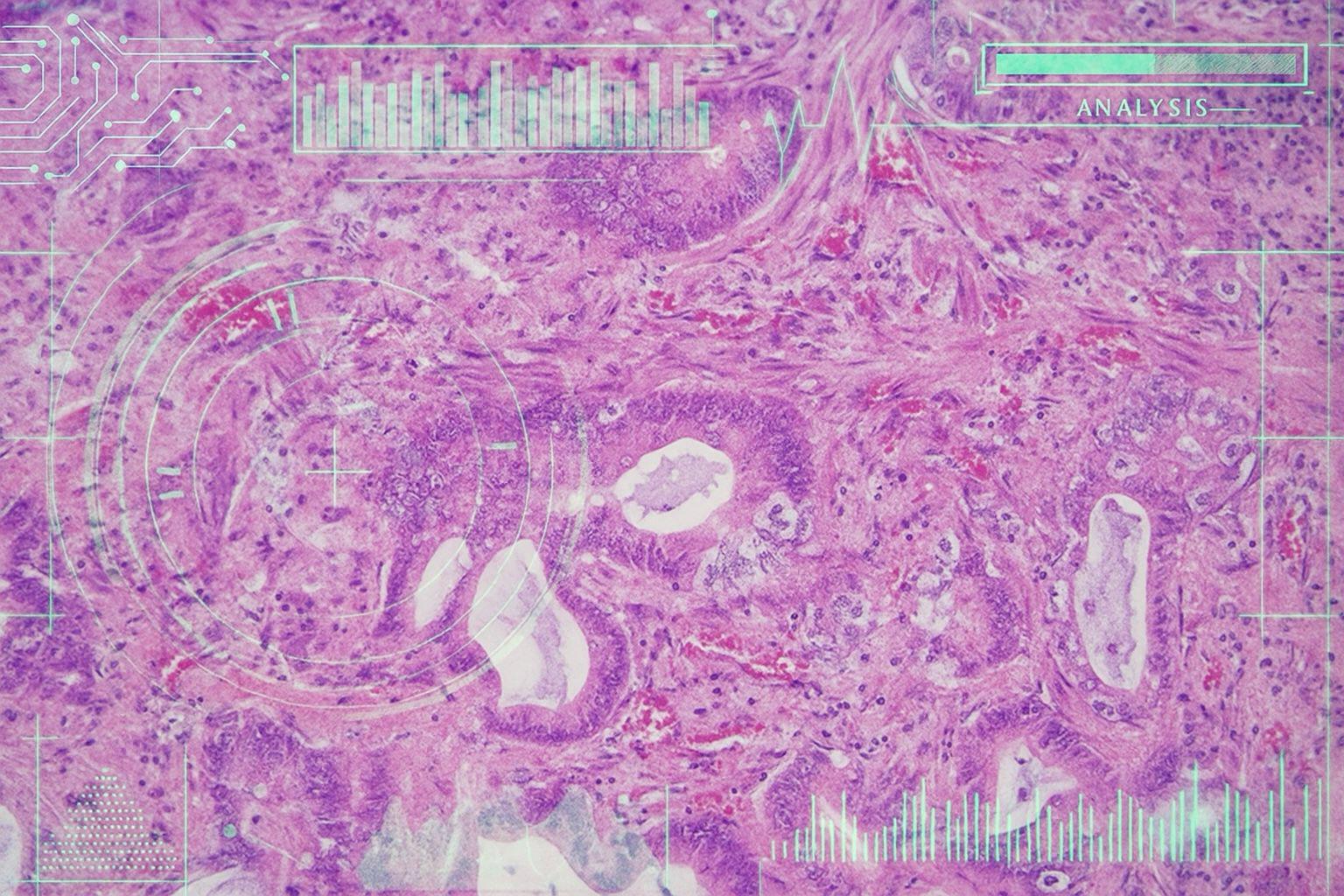

Come studenti di Ingegneria Biomedica e Medicine and Surgery – MedTech, ci siamo concentrati sull’ambito dell’Anatomia Patologica, che è il cuore della diagnosi, ma anche una delle unità operative più bisognosa di una rivoluzione digitale: se negli ambulatori e nelle sale chirurgiche i medici possono contare su monitor, ecografi, analisi e parametri in tempo reale, nell’Anatomia Patologica tutto dipende ancora dall’occhio umano, dalla sua capacità di leggere un vetrino e riconoscere nei tessuti segni di malattia. È proprio in questo contesto che l’intelligenza artificiale può cambiare le cose: confrontando migliaia di immagini in pochi istanti, diventa un alleato prezioso per il patologo, velocizzando diagnosi e prognosi e indirizzando i trattamenti. Algoritmi e calcolatori diventano dunque capaci di cambiare la vita dei pazienti, individuando pattern e indizi altrimenti invisibili.

È il caso del modello predittivo di DeepPathomics, un nuovo strumento in uso presso l’unità operativa di Anatomia Patologica del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, che mira a prevedere la risposta al trattamento nei pazienti con carcinoma polmonare non a piccola cellule in stadio III.

Nello studio “Deep Pathomics: A new image-based tool for predicting response to treatment in stage III non-small cell lung cancer” (Nibid et al., 2023) sono state impiegate reti neurali convoluzionali preaddestrate, tra cui GoogLeNet e ResNet, particolarmente efficaci nell’elaborazione di immagini, che hanno permesso di individuare nei tessuti microscopici architetture invisibili all’occhio umano.

Come si traduce tutto questo nel concreto? Due pazienti con il medesimo tumore ricevono la stessa terapia, e solo dopo qualche tempo se ne può conoscere l’efficacia: DeepPathomics mira ad eliminare questo tempo di latenza, rendendo noto prima chi possa trarre beneficio da un dato trattamento, riducendo le terapie inutili e guadagnando tempo prezioso.

Quando si applica l’Intelligenza Artificiale in ambito sanitario il grande dubbio è sempre lo stesso: la fiducia. L’AI non può e non deve sostituire il medico: è uno strumento di supporto, che snellisce le tempistiche e affina lo sguardo, e lascia tuttavia al professionista la responsabilità ultima delle decisioni. È questa la nuova strada della certezza: una collaborazione asimmetrica e non subordinata, che aggiunga strumenti alla pratica senza privare in autonomia – concetto ben espresso da uno degli autori dello studio: “Non voglio una diagnosi certa al 90%, la voglio certa al 100%”.

DeepPathomics non è un oracolo e non aspira ad esserlo, è un alleato: abbatte i tempi e non il giudizio clinico. Lo si può paragonare ad un ecografo in pronto soccorso: non formula la diagnosi, ma offre un’immagine che orienta, guida e completa; nessuno penserebbe che l’ecografo sostituisca il medico, ma si può concordare che sia ormai essenziale per valutazioni veloci, razionali e quanto più corrette possibili, poiché basate sull’evidenza. DeepPathomics agisce allo stesso modo, non per vedere meglio del medico, ma per osservare insieme al medico, in sinergia completa così da migliorare le prospettive di cura.

Nel futuro, conoscere e saper usare l’intelligenza artificiale non sarà solo un vantaggio, sarà una necessità, non per programmare gli algoritmi, ma per capire come pensano. Ai medici del futuro sarà richiesto di leggere referti contenenti non solo immagini e valori di laboratorio, ma anche predizioni generate dagli algoritmi, delle quali discernere provenienza, affidabilità e utilizzi. L’oncologo che consulterà le cartelle cliniche negli ospedali del domani, troverà accanto al referto istologico una sezione dedicata alla risposta terapeutica stimata dal sistema: dovrà dunque interpretare l’output, comprenderne la logica e verificarne la coerenza con le nozioni note ed acquisite.

È questo il nuovo linguaggio della medicina, una comunione tra il ragionamento umano e quello artificiale. Affinché tale sistema funzioni è necessaria comunicazione: medici e ingegneri biomedici devono confrontarsi, non come due mondi paralleli e inconciliabili, ma come parti distinte e collaboranti della medesima realtà. Sino ad ora si sono osservati da lontano: l’uno costruiva strumenti che l’altro utilizzava; è giunto il momento di lavorare insieme, condividendo progetti e responsabilità. È esattamente ciò che il corso di laurea MedTech mira a compiere: non un’ibridazione teorica, ma un dialogo concreto e quotidiano, che formi medici capaci di comprendere la logica di una rete neurale e ingegneri che riconoscono il peso di un referto istologico. Queste due prospettive si intrecciano e danno forma ad una figura nuova, in movimento tra il laboratorio e la clinica, senza perdere mai di vista l’uno o l’altro.

La conoscenza, in fondo, serve proprio a questo: trasformare la paura in lucidità. Più conosciamo una tecnologia, meno la temiamo; più la comprendiamo, più riusciamo a usarla come estensione della nostra intelligenza, non come sua rivale. Innovare significa imparare a osservare con occhi nuovi, riconoscendo nell’altro, umano o artificiale, una possibilità di comprensione più profonda. È così che la tecnologia smette di essere solo uno strumento e diventa parte del nostro modo di conoscere il mondo.

Schopenhauer scriveva che la conoscenza serve a squarciare il velo di Maya, per vedere la realtà per ciò che è, senza illusioni ad offuscarla. Forse questa è la vera sfida della nostra generazione: divellere il velo e capire cosa si nasconda davvero dietro algoritmi, immagini, previsioni. Solo così potremo guardare la tecnologia senza timore e usarla, finalmente, per ciò che è: un atto di conoscenza condivisa tra l’uomo e la macchina.