Viviamo in un’epoca di rumore dove tutto pare conduca verso una polarizzazione sociale sempre più netta. Lo si vede nelle ultime manifestazioni, ma lo si percepisce anche dai dati. In un momento dove il dialogo sembra essersi interrotto, i giovani comunque cercano forme di connessione autentica.

Nel 2024, l’Italia si conferma al secondo posto in Europa per percentuale di NEET, giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono in formazione, con il 15,2%, superata solo dalla Romania con il 19,4%. Eppure, dietro questi numeri si nasconde un paradosso. Il 48% dei giovani italiani esprime una preferenza per l’autonomia lavorativa rispetto al lavoro dipendente, un dato superiore a quello dei coetanei francesi (33%) e tedeschi (38%) (Quotidiano Nazionale, 2025). C’è voglia di fare impresa, di mettersi in gioco, di dare forma alle proprie idee. Ma quando si analizza la percentuale di chi vede buone opportunità di avviare un’attività ma non procede per paura del fallimento, l’Italia si colloca ai vertici del ranking europeo. Il problema non è la mancanza di talento o di ambizione: è un ambiente percepito come “tendenzialmente ostile”, dove burocrazia, difficoltà di accesso al credito, formazione inadeguata e welfare insufficiente spengono ogni entusiasmo (Rapporto Italia Generativa, 2024).

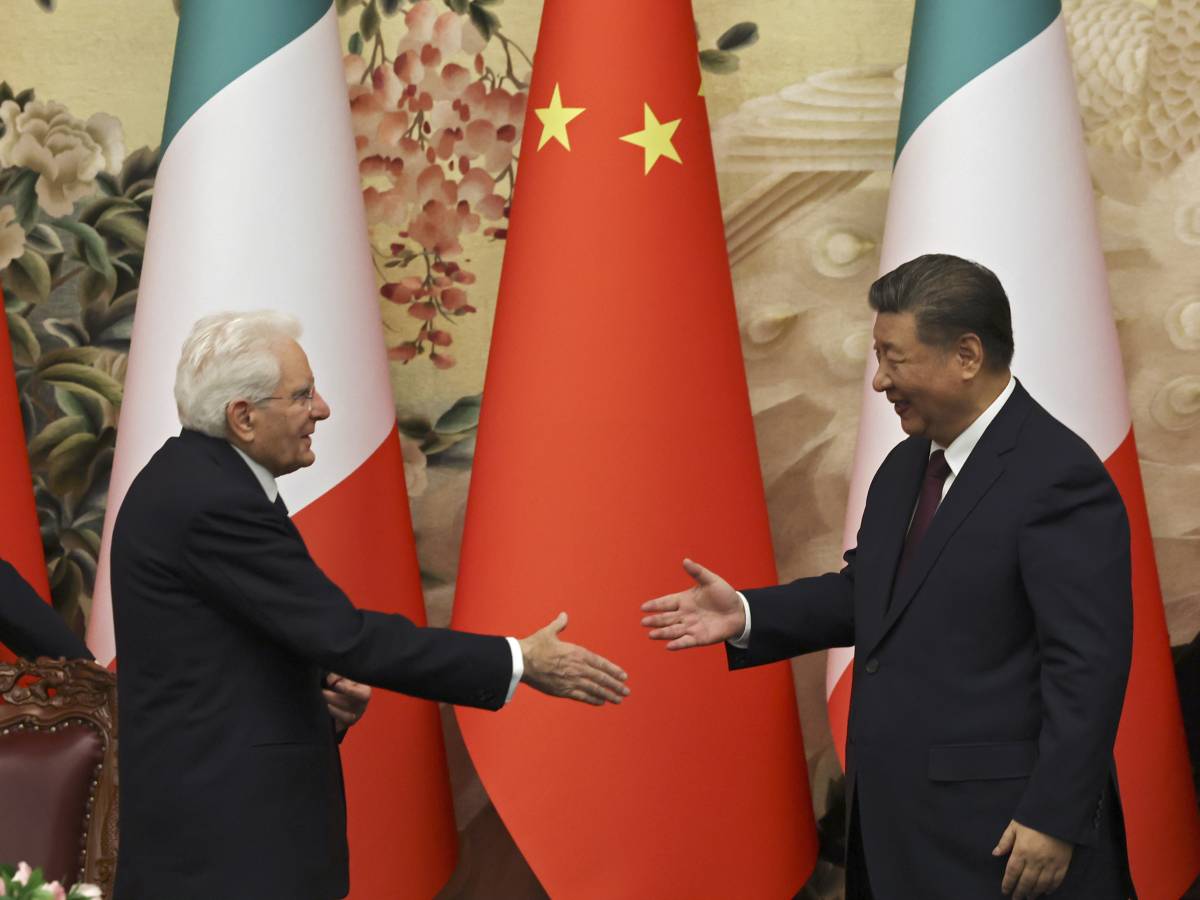

È in questo clima che prende forma però una connessione destinata a fare storia: quella tra Italia e Cina. Il China–Italy Action Plan 2024–2027 (Ministero degli Esteri, 2024) segna il rilancio di un partenariato strategico bilaterale che pone al centro proprio i giovani e la ricerca. Non è un piano fatto di protocolli, ma di progetti concreti: università in connessione, start-up italo-cinesi, scuole di design e tecnologia che vogliono risolvere problemi comuni. L’obiettivo è trasformare la cooperazione istituzionale in un dialogo generazionale, dove le idee circolano e si contaminano liberamente (Euronews, 2024). Un tassello fondamentale di questo percorso è stato il University Rectors Dialogue, ospitato a Pechino nel 2024, dove cinquanta atenei dei due Paesi—dalla Sapienza alla Tsinghua University, dal Politecnico di Milano alla Zhejiang University—hanno confermato un impegno condiviso nella formazione di nuove classi dirigenti globali. I rettori hanno parlato di “mutual learning”, apprendimento reciproco: un concetto che, più di ogni altro, riassume ciò che significa oggi connettersi, crescere insieme, superando il confine tra chi insegna e chi impara (CRUI, 2024; Peking University News, 2024). Il governo cinese ad agosto ha rilasciato una nuova tipologia di visti: K. Il visto “K” entrato in vigore l’1 ottobre permetterà a giovani talenti in ambito STEM di entrare in Cina con molta più flessibilità (State Council of the People’s Republic of China, 2025). Secondo le parole del portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, lo scopo di questa nuovo visto è quello di “promuovere gli scambi e la cooperazione internazionale” e allo stesso modo lavorare verso il raggiungimento di uno dei prossimi grandi obiettivi del gigante asiatico delineati nella 2035 Educational Blueprint: trasformare la Cina in una potenza educativa globale aperta al talento e alla conoscenza internazionale (China Daily, 2025).

Sul versante cinese, questa filosofia trova una culla naturale in Zhongguancun, il grande parco scientifico di Pechino che ospita oltre 22.000 aziende tecnologiche e più di 40 unicorni (IASP, 2024; China.org.cn, 2024) e città come Shanghai, Shenzhen, Hangzhou e Chengdu. È qui che giovani ingegneri, ricercatori e designer stanno costruendo le fondamenta della prossima generazione reinventando il rapporto tra tecnologia e società. Anche in Italia vediamo la nascita e lo sviluppo di realtà volte a supportare un ecosistema imprenditoriale giovanile come PoliHub, Bocconi for Innovation, Vento Ventures e CDP Ventures. Seppur limitati rispetto al gigante asiatico, questi incubatori rappresentano un motore essenziale per l’innovazione italiana, ponendo le basi per un futuro collaborativo e globale tra giovani imprese e talenti.

Costruire il futuro significa intrecciare competenze e visioni, da Milano al Zhongguancun di Pechino, da Torino a Shenzhen, da Roma a Chengdu. E questo forse è il senso più autentico del “connettersi veramente”: riconoscere che il dialogo interculturale non è un fine, ma un processo. Connettersi è un lavoro quotidiano fatto di scambio, fiducia e curiosità reciproca.