Il Manifesto degli esiliati

È il 1942 e siamo sull’isola di Ventotene. In questi anni l’isola era destinata ad ospitare tutti gli oppositori del regime fascista. Su quest’isola c’è un uomo, arroccato nell’angolo di una stanza in un alloggio sorvegliato. Davanti a lui solo un piccolo scrittoio e una candela che piangeva i suoi ultimi grammi di cera sul piattello di stagno. Sfila dalla tasca un pacchetto di sigarette, ne prende due: una la accende piegandosi verso la candela, l’altra la apre, facendo cadere per terra il tabacco che butta via con un discreto movimento di polso. Con l’altra mano tiene fermo il pezzo di carta recuperato dalla sigaretta, lo stira sotto al palmo, prende una penna di fortuna ed inizia a scrivere. Poche righe entrano su quel pezzetto di carta, ma quello e tanti altri fogli di fortuna diventeranno un testo che cambierà la vita politica del vecchio continente.

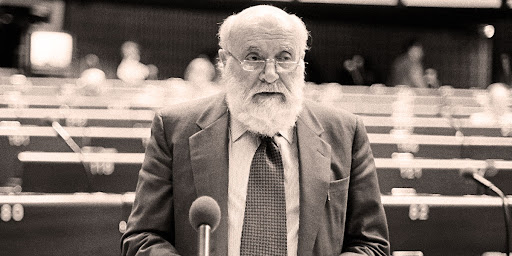

L’uomo che scriveva sulla sigaretta, infatti, era un certo Altiero Spinelli che, con il supporto di altri due intellettuali esiliati, quali Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, fu fautore del Manifesto di Ventotene. Questo manifesto porta con sé un’idea rivoluzionaria, che, col senno di poi, poteva nascere solo in quel periodo storico: stiamo parlando dell’europeismo e dei valori che saranno alla base della Comunità Europea.

La Divulgazione

C’è da tenere a mente una cosa: negli anni ’40 l’Europa era un posto macabro. La guerra, arrivata dal cielo con gli aerei e da terra con fanteria e carri armati, lascia il vecchio continente a dover fare i conti con la necessità di creare un sistema a tutela della democrazia, che prevenisse, quindi, una futura deriva autoritaria.

Incidentalmente, a pochi anni dalla fine della guerra, il Manifesto di Ventotene lascia per la prima volta l’isola grazie a un ingegnoso escamotage. A stesura finita, infatti, il manoscritto venne ricopiato a macchina su della carta velina, abbastanza sottile per poter essere trasportata negli effetti personali di Ursula Hirschmann, autorizzata a visitare l’isola in quanto moglie di Colorni. Quand’anche quest’ultimo uscì dal confinamento, poté di nuovo rientrare a Roma e finì ad occuparsi della redazione della prima versione ufficiale del Manifesto, che diventerà di dominio pubblico già dal 1943.

Il manoscritto, per via della sua natura rivoluzionaria e poiché proponeva principi fondamentalmente opposti a quelli della dittatura, venne subito adottato a mo’ di manifesto dal Movimento Federalista Europeo (MFE).

Purtroppo, Colorni non fece in tempo a vedere nemmeno la fine della guerra, venendo assassinato dagli sgherri dell’RSI a soli cinque giorni dalla liberazione di Roma. Ma il suo gesto permise la pubblicazione del Manifesto.

Il Contenuto del Manifesto

Per capire la portata di questo manoscritto di fortuna dobbiamo soffermarci sul contenuto dello stesso. Il Manifesto si apre spiegando in che modo gli Stati nazionali generano sistematicamente un sentimento di rivalità tra loro, che porta all’imperialismo e a periodiche guerre mondiali. Stabilire rapporti duraturi tra le nazioni sarebbe quindi impossibile, poiché, in un sistema in cui gli Stati sono completamente separati, ognuno cerca di ottenere una posizione di vantaggio rispetto agli altri, e gli assetti governativi dei Paesi passano inevitabilmente prima al nazionalismo e poi al fascismo (che, secondo gli autori, è una naturale deriva del nazionalismo). L’unica soluzione, quindi, è quella di creare un superstato federale con un governo comune ed un unico esercito. Per far parte di questa unione, gli Stati membri rinunciano parzialmente alla sovranità nazionale, al fine di essere parte di questa organizzazione illuminata.

Cosa successe poi

Dopo la guerra mondiale, il Manifesto si diffuse nei Paesi più colpiti dal conflitto, passando dall’Italia alla Francia, arrivando in Germania e poi a tutto il resto dell’Europa. Questa contaminazione porterà al Congresso dell’Aia dove, sebbene prevalse il pulpito unionista spinto da Churchill e da De Gasperi, la forte influenza federalista riuscì comunque a “portare a casa” il Consiglio d’Europa, ovvero la prima istituzione dell’Unione Europea.

Negli anni, il nuovo progetto del vecchio continente continuò ad evolversi costantemente, passando dalla CECA alla CEE e poi, con l’arrivo dell’energia nucleare, si aggiunse l’EURATOM, per poi arrivare alla Commissione Europea che, solo dopo il Trattato di Maastricht, diventa l’Unione Europea che conosciamo oggi.

Il Presente ed il Futuro dell’Unione Europea

Ad oggi, la Comunità Europea affronta un momento stallo. Gli Stati, ormai in preda a una nuova ondata di nazionalismo, sono sempre più euroscettici. In particolare, i governi di Italia, Ungheria, Polonia e Olanda sono sempre meno contenti della centralizzazione del potere, e parte dei loro programmi politici si basa sull’allontanamento dall’UE e dalla sua “burocrazia soffocante”.

Sebbene, quindi, il progetto di un’Europa federale sembrerebbe del tutto abbandonato, il quadro politico reale ci offre un’immagine un po’ diversa.

Benché non si possa decisamente definire il federalismo come un’idea di maggioranza, i recenti conflitti armati, la pandemia e gli ultimi sviluppi in merito alla rovinosa politica estera degli Stati Uniti hanno rammentato alla classe politica del vecchio continente quanto sia importante la capacità di avere una voce sullo scacchiere internazionale. Gli stessi Emmanuel Macron e Olaf Scholz hanno cominciato a fare pressione per ottenere una Costituzione europea come alternativa al farraginoso sistema di voto del Parlamento europeo.

Lo stesso Macron ha già da un decennio espresso ripetutamente la necessità di costituire un esercito comune, per evitare di dipendere dalla mano statunitense in caso di immediata necessità. Anche in questo senso, visto lo stato attuale delle guerre e la pressione di Trump sul budget della NATO, l’argomento è sempre meno una questione di politica e sempre più una questione di necessità.

Ad oggi è troppo presto per dire con certezza che questo Stato federale “non s’ha da fare”; sarebbe poi altrettanto speculativo affermare il contrario. Le meccaniche che muovono il progresso dell’Unione Europea e delle sue eventuali politiche federali dipendono da una moltitudine di fattori che, ad oggi, sono impossibili da prevedere. Lo scopo di questo articolo, tuttavia, è quello di raccontare come la forza d’animo di un pugno di prigionieri politici, mossi dal senso di giustizia e dalla voglia di fermare per sempre il cancro sociale dei totalitarismi, abbia generato un movimento politico che, ad oggi, è vivo e più attuale che mai.

Questa storia è una testimonianza di coraggio: prima ancora di rappresentare la base dell’Europa moderna (e di quella futura), il Manifesto di Ventotene è la prova che la motivazione, la forza di volontà e l’impegno politico sono alla base del cambiamento, e che quel processo tutto umano, di immaginare un’utopia e di innamorarsene così perdutamente da volerla realizzare a costo della libertà o addirittura della propria vita, è una cosa condivisa da tutte le persone.

Questo fenomeno genera idee potenti, e nella giusta cornice storica, queste idee possono avere effetti di una magnitudine che è difficile da quantificare a priori. Ogni tanto, quindi, è necessario spendere qualche parola per la memoria di tutti “gli Altiero” e “gli Ernesto” che hanno avuto la forza di lottare per le loro idee in condizioni così avverse, ed è altrettanto imperativo ricordare tutti “gli Eugenio” che per i loro ideali hanno dato la vita e che troppo spesso rimangono una mera statistica che si perde nelle pagine dei libri di storia. A tutti loro dobbiamo un impegno verso il futuro, partendo dal presente che hanno contribuito a creare.