Un’analisi della settima arte tra esperienza sensoriale, storia del sonoro e il minimalismo verbale del maestro sudcoreano.

La celebre definizione di cinema come “tecnica di ripresa e successiva proiezione su uno schermo di immagini in movimento” racchiude l’essenza del concetto nella sua forma più generica. È straordinaria la capacità umana di condensare universi apparentemente complessi nella semplicità di un’espressione verbale. Eppure, una definizione così concisa non può contenere l’infinità di uno spazio narrativo come quello del grande schermo.

Dalla Persistenza Retinica al Dominio Uditivo

Agli albori, il cinema è pura cattura visiva resa possibile dalla persistenza retinica: il meccanismo per cui l’occhio umano percepisce come movimento continuo una serie di immagini fisse proiettate in rapida successione. L’immagine sulla retina persiste più a lungo dell’esposizione, rendendo fluida la visione.

Oggi, l’onnipresenza del linguaggio verbale del cinema è innegabile. Quante citazioni celebri costellano la nostra quotidianità, dai reel di Instagram alle conversazioni? L’esperienza uditiva è quella che individuiamo, memorizziamo e divulghiamo con maggiore immediatezza, rimanendo tuttavia fedeli al copione. In questo quadro, i suoni e la musica giocano un ruolo fondamentale. Ai primordi del muto esisteva la figura del rumorista, che dietro il telo riproduceva gli effetti sonori delle scene, e a loro si deve l’invenzione del leitmotiv, l’associazione di un suono o una melodia a un determinato film o personaggio -basti pensare all’inconfondibile sigla di Star Wars o ai temi ricorrenti nelle saghe moderne.

All’opposto si colloca l’esperienza visiva: immersiva, individuale e pura. Attraverso i nostri occhi, il film si trasforma in un’opera d’arte dinamica, dove il semplice scorrere di immagini e colori può innescare una profonda risonanza emotiva, quasi una sindrome di Stendhal.

La Rivoluzione del Sonoro e il Caso Rappazzo

La rivoluzione del sonoro irrompe nel 1927 con l’uscita di The Jazz Singer, che introdusse brevi sequenze musicali, segnando un totale sovvertimento del modus operandi cinematografico. Questo fu definitivamente coronato dall’invenzione del Movietone, che affiancò alla pellicola d’immagine una traccia sonora.

Come ogni rivoluzione artistica, anche l’avvento del cinema sonoro suscitò paure, non solo tra attori e registi (che non potevano più comunicare liberamente sul set) ma anche nella classe elitaria che vedeva strapparsi l’ultimo baluardo d’arte riservato, dato che l’introduzione dell’audio rendeva accessibili i film anche al proletariato analfabeta, fino ad allora escluso dalla lettura dei sottotitoli.

In questo scenario tumultuoso, spesso si dimentica di menzionare il protagonista della storia: l’inventore del cinema sonoro fu, infatti, un italiano.

Giovanni Rapazzo, inventore messinese che nel 1914, a soli 21 anni, ebbe la straordinaria intuizione del cinema sonoro. Nel 1921, depositò il brevetto per la “pellicola a impressione contemporanea di immagine e suoni”, anticipando di anni le sperimentazioni statunitensi. Tuttavia, per mancanza di fondi, non riuscì a commercializzare la sua invenzione e perse il brevetto nel 1924. Poco dopo, la Fox brevettò un sistema identico, avendo avuto accesso — in perfetta buona fede da parte di Rappazzo — ai suoi progetti e a una copia della pellicola sonora. Una vicenda che ricorda, per molti versi, quella di Meucci e del telefono.

Il Silenzio Rivoluzionario di Kim Ki-duk

Nonostante la sua esistenza relativamente breve, il cinema rimane una delle forme d’arte meno comprese e, forse, destinata a perdurare. Il timore odierno risiede nel non riuscire più a lasciare il segno, nella convinzione che ogni confine tra ciò che è lecito e ciò che è scabroso o esagerato sia stato già superato. Chi ha abbattuto la precedente demarcazione non si è curato di tracciarne una nuova, lasciando che l’arte su pellicola scivoli in una lenta, seppur docile, morte.

Se ci soffermiamo sulla visione di coloro che, agli albori, definirono la nascita del cinema come un esperimento meramente scientifico e un punto d’arrivo, spogliandoci delle nostre conoscenze attuali, l’idea di vivere appieno la sensorialità cinematografica in assenza di un elemento audio o visivo appare come un atto straordinario, uno slancio geniale.

Per sovvertire e rovesciare gli schemi, a volte non bisogna inventare, ma sottrarre.

Non ricordo, ad oggi, un regista che mi catturo e impressionò facendomi appassionare visceralmente al mondo del cinema come Kim ki duk.

Nato in Corea del Sud negli anni Sessanta, ha trascorso la vita tra l’Asia e l’Europa, debuttando nel 1996 con Crocodile, un film controverso e incompreso. Nonostante l’ostilità della critica, il regista procedette imperterrito, convinto che nessuna forza naturale possa fermare l’immensità di un’idea.

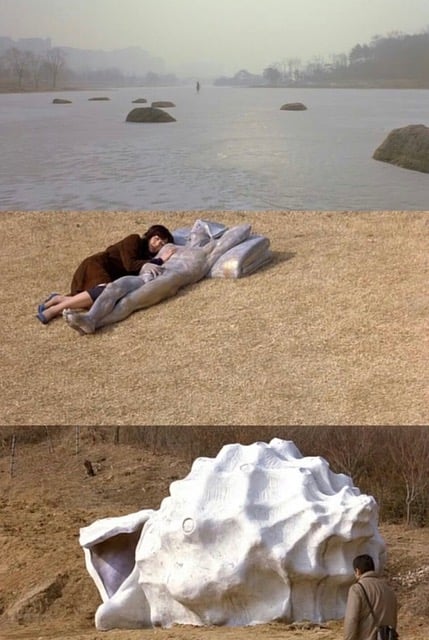

Ciò che rende rivoluzionario il cinema di Kim Ki-duk è il suo silenzio.

I protagonisti sono spesso posti in primo piano, ma il dialogo è quasi inesistente. L’espressione più intensa delle sue pellicole emerge dalla drammaticità e dalle situazioni degradanti, squarciando il velo che rendeva le emozioni impercettibili e rendendole tangibilmente visibili. Come argilla cruda, questo maestro modella ogni singola emozione del protagonista in un’epopea. È inspiegabile come l’omissione dei dialoghi, che dominano il cinema da quasi un secolo, riveli l’archetipo dell’arte cinematografica, coinvolgendo in un tale turbinio di sensazioni.

La sua arte lirica e il filone narrativo lo rendono un vero underdog del cinema moderno. Ki-duk sarà ricordato per il suo cinema estremo e senza mezze misure, in cui la poesia struggente dell’animo umano si scontra costantemente con l’assurdità carnale dell’esistenza. Forte fu anche il suo impegno politico e sociale in patria, critica che espresse nel film-denuncia del 2014 One on One.

Il maestro, tragicamente scomparso in Lettonia, stava lavorando al suo prossimo progetto, Rain, Snow, Cloud and Fog, un’opera che, purtroppo, non vedrà mai la luce.

Commento finale

La magia del cinema muto non potrà mai essere integralmente riportata in vita. Quel luogo onirico, a luci spente, che un tempo era un terreno fertile di interazione tra il pubblico – come nel caso omaggiabile del film italiano L’Inferno (1911), dove un narratore recitava la Divina Commedia in sincrono con le immagini – è divenuto oggi un luogo di passiva contemplazione.

Emerge quindi una domanda cruciale: quanto è vero che la nostra immaginazione, la nostra idea e il nostro intuito non conoscano confini? Viviamo nell’era del digitale, in cui ogni bagliore di fantasia sembra eclissato da qualcosa di preesistente o percepito come superiore.

Spesso si dimentica che l’intento primario dei fratelli Lumière- inventori, de facto, non del film ma del concetto di cinema- era proprio quello di riprodurre il sogno attraverso proiezione di scene in movimento davanti ai nostri occhi.

L’esperienza che il cinema dovrebbe offrirci deve, pertanto, essere quanto più vicina possibile all’intento con il quale è stato concepito. Dobbiamo vivere il cinema, ascoltarci e condividerlo in una risonanza profonda. Ciò che mi ha lasciato un segno indelebile nell’opera di Ki-duk è esattamente questa percezione quasi tangibile delle emozioni. Non vi è nulla di più sublime del vedere il cinema prendere vita dentro di noi.